Письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. N 15-2/И/2-2645 О методических рекомендациях "Суицидальное поведение несовершеннолетних (профилактические аспекты)"

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 комплекса мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 N 2098-р "Об утверждении комплекса мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних" направляет методические рекомендации "Суицидальное поведение несовершеннолетних (профилактические аспекты)" для использования в работе.

Приложение: на 34 л. в 1 экз.

| Т.В. Яковлева |

Методические рекомендации

"Суицидальное поведение несовершеннолетних (профилактические аспекты)"

Методические рекомендации подготовлены в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации доктором медицинских наук, профессором Б.С. Положим, доктором медицинских наук, профессором Е.В. Макушкиным, доктором медицинских наук, профессором Е.Б. Любовым, кандидатом медицинских наук, старшим научным сотрудником Г.С. Банниковым.

Список сокращений

Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ

Диалектическая поведенческая терапия - ДБТ

Кабинет социально-психологической помощи - КСПП

Когнитивно-поведенческая терапия - КПТ

Кризисный стационар - КС

Московский государственный психолого-педагогический университет - МГППУ

Научно-практический центр профилактики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних - НПЦ

Несуицидальное самоповреждение - НС

Образовательное учреждение - ОУ

Психоактивные вещества - ПАВ

Психоневрологический диспансер - ПНД

Средства массовой информации - СМИ

Суицидальное поведение - СП

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина - СИОЗС

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина - СИОЗСН

Телефон доверия (отделение) - ТД

Уровень суицидов - УС

Центр занятости населения - ЦЗН

Центр экстренной педагогической помощи - ЦЭПП

Введение

Каждый третий житель планеты Земля - ребенок (по конвенции ООН, лицо до 18 лет). Подростковый возраст - важнейший в развитии человека. Бурные стрессогенные биологические и психосоциальные изменения второго десятилетия отражаются на всех аспектах жизни подростков; уникальный период цикла развития важен для гармонизации душевного и физического благополучия в дальнейшем.

Суицидальное поведение (далее - СП) детей и подростков как неизменно актуальная проблема общественного здравоохранения вызывает особую озабоченность по ряду причин.

Треть из 800 000 гибнущих ежегодно от самоубийств в мире - молодые. Самоубийство - одна из ведущих причин смертности в мире во всех возрастах: 1,5% смертей в мире, или 18 место в ранжире причин смерти, но вторая по частоте причина смертей детей и подростков Европы и США вслед дорожно-транспортным несчастным случаям. На самоубийства приходятся 8,5% смертей подростков и молодых 15-29 лет; они же - основная причина их смертей в мире.

Распространённость, мотивация, особенности предсуицидального состояния отличаются в зависимости от возраста. В детском возрасте СП достаточно редко и, как правило, связано с тяжелыми психотравмирующими событиями. Основными проявлениями кризисного состояния являются повышенная утомляемость, соматическое недомогание, эмоциональная нестабильность, нарушение сна, аппетита, патологическое фантазирование на тему собственной смерти и похорон. Попытка самоубийства часто оказывается неожиданным событием для близких.

С 12-15 лет развитие СП проходит через стадии оформленного суицидального кризиса. Пик СП приходится на возрастную группу 16-19 лет и в большинстве своем связан с манифестацией психических нарушений, в первую очередь, расстройств аффективного спектра. В этой возрастной группе наблюдается максимальная выраженность актов самоповреждающего поведения в сочетании с девиантным поведением. По нашим данным, для девушек более характерны хронические депрессивные состояния, для молодых людей - острые стрессовые тревожно-дисфорические реакции.

СП подростков может быть связано с физическими и неврологическими последствиями различных заболеваний и инвалидностью, что влечет тяжелое социально-экономическое и психологическое бремя, поэтому у программ профилактики должен быть гуманный и ресурсосберегающий потенциал.

Подростки с СП и их близкие склонны уклоняться от специализированной профессиональной помощи, мало соответствующей возраст-специфическим и эластичным по мере развития их потребностям, что побуждает развитие новых форм в русле матрицы общественного здравоохранения, ориентированного на личностно-социальное развитие (восстановление).

Основными мишенями профилактики в работе с подростками с СП являются следующие.

1. Обучение навыкам совладания со стрессом и расширение репертуара паттернов поведения в стрессовой ситуации.

2. Выявление и профилактика депрессивных состояний, которые часто маскируются под самоповреждающее поведение.

3. Обучение навыкам эмоциональной регуляции и дифференциации эмоционального состояния.

4. Устранение дисгармоничности в семейных отношениях.

Профилактика СП подростков как бипсихосоциального феномена является актуальной проблемой, решение которой возможно лишь на междисциплинарном и межведомственном уровнях.

Основная часть

Профилактические стратегии СП несовершеннолетних включают, как и в старшем возрасте, универсальные (всеобщие; первичная профилактика) программы, обращенные ко всем подросткам для информирования о риске и выявлении ранних признаков СП, ресурсах помощи; селективные (избирательные, вторичная профилактика) в выявленных группах риска; антикризисные в пресуицидальном и раннем постсуицидальном периодах; индикативные (указующие; третичная профилактика-поственция) в отдаленном постсуициде во избежание рецидива СП. К третичной профилактике относят мероприятия, связанные с реабилитацией лиц из окружения суицидента, хотя с учетом риска СП "выживших" (окружение жертвы суицида) относят к мишеням селективной профилактики.

Типовая программа профилактики СП включает ряд интегральных элементов с опорой на межведомственное взаимодействие: уточнение эпидемиологических характеристик суицидентов (в рамках единого суицидологического регистра) и бремени СП; регулярные скрининги для выявления групп риска; разработку и внедрение дифференцированных лечебно-профилактических мероприятий с доказанной эффективностью; налаживание работы с МВД и органами опеки; работа со СМИ, традиционными и электронными (разработку согласованных рекомендаций по профессиональному освещению СП и использование антисуицидального потенциала); целевое обучение кадров суицидологических, психиатрических и общемедицинских служб и "вахтеров" (немедиков).

Первичная профилактика (универсальная) направлена на укрепление психологического благополучия в целом. Объектом первичной профилактики являются люди без СП; её цель - минимизация риска СП психологически благополучных субъектов. Первичная профилактика СП несовершеннолетних должна стать приоритетным направлением здравоохранения и государственной политики, а осведомленность о СП как о проблеме общественного здравоохранения должна проводиться с использованием многомерного подхода, учитывающего социальные, психологические и культурные последствия. Национальная стратегия предотвращения самоубийств обеспечивает руководство ключевыми мероприятиями с учетом распространенности СП подростков и малой точности его прогноза.

В России подростки (несовершеннолетние) представляют возрастную группу до 18 лет под защитой государственных органов и официальных опекунов (родителей, близких, попечителей), гарантирующих заботу, защиту и охрану жизни и здоровья. Подростки как особая социально уязвимая группа подпадают под Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ. В Распоряжении Правительства РФ от 18 сентября 2019 г. N 2098-р утвержден комплекс мер до 2020 года по совершенствованию профилактики суицидов несовершеннолетних, включающий разработку методических рекомендаций по профилактике СП, выявлению ранних суицидальных признаков несовершеннолетних; проведение семинаров, лекций для педагогов, школьных врачей и педагогов-психологов, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, других специалистов, занятых работой с несовершеннолетними с участием психиатров.

Школьные программы. Если факторы риска СП универсальны, можно выявить школьников группы риска как мишени таких программ. Тесное сотрудничество с образовательным сектором необходимо для обучения эмоциональным и жизненным навыкам с учетом риска СП в возрастной группе, как и повышение осведомленности о СП учителей, родителей (опекунов); привлечение подростков и их близких к разработке профилактических программ.

Примеры зарубежных профилактических программ

Программы повышения осведомленности в отношении знаков и симптомов суицида: Signs of Suicide (SOS) (США) - просмотр видео, групповые дискуссии, получение знаний о симптомах неблагополучия, формирование и отработка навыков поддержки и обращения за помощью. Скрининговые программы выявляют факторы риска СП: подростковую депрессию, злоупотребление ПАВ, прошлые попытки суицида, самоповреждающее поведение. Ключевое требование: система реагирования и специализированные учреждения для индивидуального консультирования по результатам скрининга. Тренинг специалистов "первой" помощи (учителя, школьный персонал, подростковые врачи) "Спроси, Убеди, Обратись за помощью" (Question, Persuade, Refer (QPR). Программы для сверстников. Источники Силы (Sources of Strength) - универсальная программа, направленная на повышение восьми защитных факторов и снижение факторов риска (социальной изоляции и неэффективных навыков совладания). Тренинги навыков. CARE (Care, Assess, Respond, Empower) - программа развития позитивных навыков подростков группы риска. CAST (Coping and Support Training) направлена на улучшение жизненных навыков и социальной поддержки. Good Behavior Game (GBG) - универсальная программа направлена на формирование позитивного климата в классе, развитие взаимной поддержки, разрешение проблем без агрессии.

Распознавание суицидального риска. Врачи первичной помощи должны быть ключевыми фигурами, выявляющие факторы риска СП. Однако большинство (77%) европейских врачей пренебрегают оценкой риска подросткового СП, несмотря на частоту (47%) подростковых суицидальных попыток в их практике.

Подростки проводят много времени в школе, поэтому школьные психологи должны знать о предупреждающих признаках СП.

Специалисты отмечают появление новых требований к компетенциям школьного психолога, в том числе в связи с оказанием экстренной помощи при кризисном состоянии. Предупреждение СП обучающихся составляет содержание бригадной работы специалистов образовательной организации - представителей администрации, социально-психологической службы, заместителей директора по воспитательной работе, по безопасности. Вместе с тем, традиционно ответственность за организацию такой работы и ее результаты отводят педагогу-психологу.

Основными видами профилактики СП для педагога-психолога УО служат информационная работа с учителями и родителями, групповые занятия с обучающимися, диагностические мероприятия, направление обучающихся и их родителей в профильные медико-психологические организации. Необходимо обучение специалистов стандартизированным методикам выявления риска СП и поственции, предотвращения кризисных ситуаций и оказания неотложной помощи. С психологами-педагогами УО составляют планы реализации профилактических и психокоррекционных мероприятий по сопровождению подростков выявленной скринингом "группы риска".

Семья как звено первичной профилактики. Близкими положительно оценены мероприятия, направленные на устранение источников семейного конфликта или стресса (смерть, развод родителей) как факторов риска СП.

ЦЭПП подготовил памятки подросткам и родителям по преодолению кризисных ситуаций, сборник памяток и рекомендаций по профилактике СП обучающихся для администрации, педагогов и психологов образовательных организаций Москвы.

Предрасполагающие факторы риска СП следующие.

1. Социально-демографические: низкий прожиточный уровень, социальная изоляция.

2. Биологические: серотонинергическая, норадренергическая, дофаминергическая дисфункция, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая гиперактивность.

3. Психологические: тенденции к агрессии, враждебности или импульсивности, безнадежность, переживание себя как бремени для семьи, низкая самооценка, перфекционизм, отсутствие религиозных или моральных ограничений против СП, размытость половой самоидентификации.

4. Клинические: депрессивные, тревожные симптомы, отсутствие психиатрической помощи в первые три месяца психического расстройства, формирующиеся расстройства личности, злоупотребление ПАВ (часто как средство самолечения), хронические соматические заболевания (особенно с ограничением повседневного функционирования и хроническим болевым синдромом), попытки самоубийства в последние полгода, семейная история самоубийств.

5. Стрессовые/триггерные: история физического или сексуального насилия в детстве, потеря (смерть, развод) родителей до 11 лет; недавняя утрата значимого близкого, скрываемый факт недавнего сексуального насилия, неразделенная любовь или расставание с любимым (любимой); неспособность справиться с трудностями учебной программы, несоответствие родительским ожиданиям; постоянные, эмоционально изматывающие конфликты в семье, со значимым окружением; трудная жизненная ситуация (приемные дети, дети из интернатов).

Дополнительным фактором риска СП становится самоубийство известных людей или лиц, которых подросток знал лично (самоубийства из подражания). Тиражируемые СМИ сообщения о СП могут привести к членовредительству в группе сверстников или схожей группе, которая, как зеркало, отражает стиль жизни или качества личности суицидента. СП провоцируют вовлечение в секты, просуицидные интернет-сообщества, пропагандирующие антивитальный настрой и размывающие ценностные ориентиры.

Затруднение доступа к средствам суицида. Случай-контроль исследования показали четкую и последовательную связь наличия огнестрельного оружия дома и самоубийств подростков, особо в США. Хранение оружия разряженным и запертым способствует снижению риска СП с его применением. Поперечные международные исследования указали влияние строгого исполнения законодательства о контроле над оружием на снижение СП подростков. Эффект ограничения доступа к огнестрельному оружию в США и Австралии частично нивелирован ростом самоповешений и отравлений автомобильным выхлопом. Намеренная передозировка даже обычных лекарств увеличивает риск самоубийств или, по крайней мере, смертельность попытки. Ограничение продажи лекарств на одну покупку привело к снижению смертности от передозировки во Франции вчетверо по сравнению с Англией. Введение блистерной упаковки парацетамола в Великобритании связано с сокращением передозировок на 21%, серьезных - на 64%. Действенна установка барьеров и телефонов доверия на мостах и платформах метро.

Работа со СМИ. Рекомендовано активно контролировать сообщения СМИ, чтобы оперативно противодействовать "сенсационным" статьям; проводить постоянные тренинги и информационные сессии для работников СМИ; включать СМИ в позитивную отчетность, например, истории успеха или устойчивости и кампании по борьбе со стигматизацией и повышению осведомленности. Антисуицидальный потенциал Сети ("эффект Папагено") особо востребован в группе ее активных потребителей (подростками "цифрового поколения"), уклоняющихся от типовой помощи. Антисуицидальные сайты как действенная альтернатива просуицидным все более востребованы в целях вторичной и третичной профилактики. Так, Сеть для лечения психических расстройств (e-mental health) - перспективный подход преодоления географических и/или ситуационных барьеров профессиональной помощи, повышения самоуправления пациентов, причем часть подростков с НС и СП стихийно использует интернет для целей, связанных со здоровьем, порой с нежелательным эффектом (киберхондрия).

Вторичная (селективная) профилактика - поддержка переживающих кризис, ориентированная на решение актуальных проблем подростка с СП и стабилизация психического состояния.

Скрининг выделяет группу подростков в кризисном состоянии (состоянии психосоциальной дезадаптации). В 2013-2017 гг. мониторинг охватил около 6000 обучающихся Москвы и других регионов РФ. Согласно пп. 16, 18 Приказа МЗ РФ от 13 июня 2019 г. N 396н "О внесении изменений в Порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденный приказом МЗ РФ от 10 августа 2017 г. N 514н", в рамках профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних предусмотрен скрининг на выявление нарушений психического развития и/или расстройств поведения, связанных с употреблением ПАВ, но ни слова о СП.

Клиническая картина предсуицидального кризиса определена следующими симптомами: "эмоциональная боль", "крайняя степень беспокойства с диссоциативными или сенсорными нарушениями", "острой ангедонией", "тотальной инсомнией", "отчуждением или значительное снижение социальной активности", "избегание связей с близкими людьми". Особенно нужно обращать внимание на симптомы болезненной психической анестезии: "я не живу, а существую" и безысходности, неразрешимости проблем. По полуструктуированному интервью "суицидальный нарратив": "социальное поражение или личное унижение", "восприятие себя бременем для других", "безысходность". Выраженность суицидальных мыслей тесно связана с "эмоциональной болью", "избеганием связи с близкими".

Важно при общении с подростком в суицидальном кризисе следовать следующим рекомендациям.

1. Относиться к нему искренне серьезно и уважительно, вне зависимости от того, как ведет и что говорит подросток.

2. Верить, когда подростки говорят о самоубийстве, даже если это выражается в демонстративно-шантажном СП.

3. Позволять подростку выражать чувства (плач, гнев, отвращение).

4. Внимательно и постоянно отслеживать свои переживания (страх, растерянность, раздражительность). Не давать волю своим чувствам, быть естественным. Не заниматься морализаторством.

5. Не откладывать вопросы, связанные с прояснениями мыслей о самоубийстве, на конец беседы, но не задавать до установления доверительных отношений.

Выделение потенциальных и актуальных факторов риска позволяет определить очерёдность и приоритет медико-психологической помощи. В первую очередь требуют внимания специалистов (школьной психологической службы, медработников) обучающиеся с риском самоповреждающего поведения и признаками кризисного состояния (безнадежность, одиночество, депрессия, агрессивность). Разработан алгоритм стратегии сопровождения обучающегося в зависимости от соотнесения с определенной группой риска.

Для снижения риска СП полезны вмешательства, направленные на преодоление трудностей и/или направленные на снижение вероятности неудач.

Цели мероприятий для подростков, склонных к СП, можно представить как уменьшение дистресса (разрешение актуального кризиса) и предотвращение рецидива СП через поддержку и поощрение приверженности к медико-психологической.# Терапия сосредоточена на выявлении триггеров СП для планирования эффективного совладения с такими ситуациями в будущем. Обучение навыкам решения проблем способствует выявлению ситуаций высокого риска и поведенческих альтернатив СП, когда подросток сталкивается с трудными или тревожными ситуациями. Профилактика рецидивов представляет модель самоконтроля. Однако младшие подростки не обладают заметной самостоятельностью, пребывая в "неволе" с малой возможностью избежать дистресса нарушения семейной динамики или семейных систем. В результате задача терапии заключается в выявлении возможностей повышения самооценки и самоконтроля с учетом естественных ограничений. В дополнение к контролю над терапевтической средой, будущие исследования должны касаться путей установления или укрепления у подростков чувства контроля и принятия решений в отношении аспектов их среды, соответствующих уровню развития. Учитывая роль сверстников как поддержки или фактора риска СП, групповая терапия обращена к решению конфликтов.

Индикативная и антикризисная профилактика

Лечение СП несовершеннолетних

Подростки лечатся посредством вариаций вмешательств, первоначально разработанных для взрослых. На переднем плане выявление и адекватное лечение психических расстройств, как депрессии, включая выбор антидепрессантов нового поколения (СИОЗС), препаратов первой линии, и психосоциальная терапия пациентов и их близких; психотерапевтические подходы как краткосрочная (в отделениях неотложной помощи) когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).

Важно учитывать географию (сельские районы) и конкретные учреждения (отделения неотложной помощи, стационарные отделения и центры содержания несовершеннолетних).

Психотерапия СП. Важно действовать быстро, мощно, творчески и комплексно, чтобы уменьшить потери вследствие суицидов и самоповреждений. Практики осознанности начинают активно использоваться в работе с СП. Развиваются когнитивная терапия, основанная на осознанности, терапия принятия и ответственности. Психотерапевтические методы, нацеленные на психические расстройства несовершеннолетних, в частности, на депрессию, могут уменьшить СП, но эффекты предварительны, минимальны, часто не существенны. При этом стратегии совладания и их изменение служат мишенью в профилактике СП. В рамках превентивных действий важна работа с дезадаптивными формами копинга, установок с ними связанными и повышении позитивных форм совладающего поведения. Индивидуальное обучение психологическим и межличностным навыкам снижает риск СП подростков, как диалектическая поведенческая терапия (ДБТ), направленная на укрепление навыков межличностной эффективности, внимательности, стрессоустойчивости и регуляции эмоций адаптирована для подростков (ДБТ-А) в дополнение семейной терапии и обучению навыкам многосемейного обучения. ДБТ-А превосходит активный контроль в облегчении суицидальных мыслей подростков. Долгосрочные эффекты после лечения избирательнее, так как ДБТ-А снижает риск суицидальных и несуицидальных попыток при годичном наблюдении. Необходима дополнительная оценка долгосрочных последствий ДБТ-А для уменьшения несуицидальных и суицидальных самоповреждений или их обоих.

Сочетание индивидуальной и семейной терапии эффективно для несовершеннолетних суицидентов. Интегративная когнитивно-поведенческая терапия сочетает индивидуальную и семейную КПТ, как и компонент обучения родителей. Семейная терапия на основе привязанности направлена на повышение качества связей через межличностный подход к индивидуальной и семейной терапии, обучение навыкам родителей. Многоуровневая семейная терапия фокусируется на ряде областей трудностей и контекстах, в которых возникают поведенческие и эмоциональные проблемы, ведущие к СП.

Психофармакотерапия СП несовершеннолетних. Специфических, быстродействующих "антисуицидальных" препаратов пока не существует. Вместе с тем, бензодиазепины могут улучшить краткосрочный контроль СП. Литий эффективен в предотвращении СП, но неизвестно, обладает ли он быстрым антисуицидальным эффектом. Использование антипсихотических препаратов у больных шизофренией по сравнению с пациентами, которые не получают лечение, связано со снижением суицидов. Раннее начало лечения первого эпизода психоза помогает уменьшить риск СП. Открыт вопрос, является ли феномен суицидальности относительно независимым феноменом, проявляемым до психоза, и связанным с личностными особенностями, злоупотреблением ПАВ, выраженностью агрессии. Отсутствие фармакотерапии или ее несоблюдение, самовольный отказ от лечения четырехкратно увеличивает риск суицидальной попытки. Суицидальный риск связан со стрессогенными нежелательными действиями нейролептиков. Достоверны данные об антисуицидальной эффективности атипичных антипсихотиков, особо клозапина. Клозапин - единственный препарат, рекомендованный больным шизофренией с выраженным и стойким СП.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) провело объединенный анализ 24 краткосрочных (4-16 недель) плацебо - контролируемых испытаний девяти антидепрессантов (включая СИОЗС) у детей и подростков с клинической депрессией и другими психическими расстройствами и обнаружило повышенный риск СП (суицидальные мысли или попытки). Среди 4400 несовершеннолетних, лечившихся антидепрессантами, не отмечено суицидов, но риск суицидальных мыслей и попыток вдвое превосходил плацебо (4 против 2% соответственно). В итоге FDA вручила "черную метку" антидепрессантам нового поколения, не разрешенным в Европе для лечения депрессивных и тревожных расстройств детей и подростков.

Однако эпидемиологические исследования отмечают в последние десятилетия обратную связь УС и назначений антидепрессантов. Согласно данным ВОЗ, УС подростков и молодых 15-24 лет снизился на треть в 15 странах. После редукции депрессивных симптомов у подростков, леченных СИОЗС, не было роста суицидальных попыток, но их риск особо высок в первую неделю лечения. Поэтому в начале антидепрессивной терапии детей и подростков, имеющих суицидальный риск, рекомендуется осматривать повторно через неделю после назначения препарата и далее достаточно часто, до тех пор, пока риск СП не потеряет клиническую актуальность. Доказательств, что СИОЗС опаснее СИОЗСН не получено. В итоге специалистам предлагается ориентироваться на данные большинства современных исследований, которые утверждают, что применение СИОЗС не сопряжено с суицидальным риском в большей мере, чем "классические" (трициклические) антидепрессанты.

Электросудорожная терапия в ее "гуманизированном варианте" клинических рекомендаций рассматривается терапией первого выбора для депрессивных пациентов раннего возраста с высоким риском суицида.

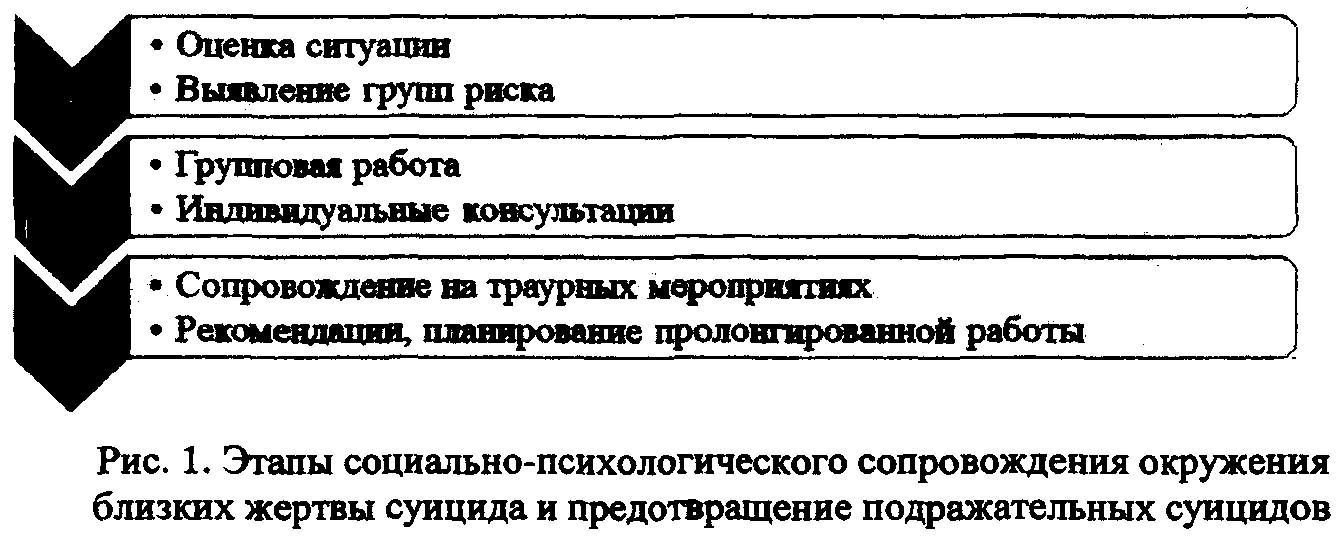

Поственция ("третичная" профилактика) - социально-психологическое сопровождение окружения близких жертвы суицида ("выживших") и предотвращение подражательных суицидов.

Цели и этапы кризисной психологической помощи после суицида в школе: снижение интенсивности острых стрессовых реакций у пострадавших (учащиеся и их родители, педагоги, администрация образовательного учреждения), оптимизация их актуального психического состояния, профилактика негативных эмоциональных реакций и рецидивов СП.

Установление контакта психологов с ответственными лицами, сбор информации, оценка ситуации. На этом этапе психолог взаимодействует с администрацией, классным руководителем, социальным педагогом, родителями; оценивает ресурсы по выявлению группы риска и оказанию экстренной психологической помощи. Психолог или администрация образовательного учреждения (ОУ) могут самостоятельно обращаться за помощью в организации, оказывающие медицинскую, психологическую, социальную, правовую и иные виды помощи. При поступлении запроса специалистам антикризисных подразделений психологи центров взаимодействуют с администрацией ОУ, далее - со всей системой ОУ, устанавливают контакт, собирают предварительную информацию о ситуации, состоянии учащихся, группах, задействованных в данной ситуации (дети, родители, учителя), о предпринятых мерах, уточняют запрос, определяют совместно с администрацией и психологом ОУ антикризисный план (действий) с каждой группой, осуществляют психологическое сопровождение субъектов образовательной среды в кризисной ситуации. При проведении следственных мероприятий в ОУ необходимо психологическое сопровождение участников образовательной среды, задействованных в этих мероприятиях.

По необходимости психолог участвует в психологическом обеспечении траурных мероприятий (на кладбище), что даст возможность специалисту оценить, как психологическое состояние участников церемонии, так и ближайшее внешкольное окружение погибшего. В целях локализации распространения слухов психологу желательно с администрацией ОУ принять участие в подготовке информации по происшествию, особенно предназначенной для СМИ.

Психолог ОУ со специалистами медицинских организаций, антикризисных центров в первую очередь осуществляет первичную диагностику психофизиологического состояния учащихся; проводит встречу с классом, в котором произошел случай (по необходимости может быть проведена беседа в нескольких классах). Групповая форма работы с детьми позволяет достичь следующих целей.

1. Оценить наличие явной или потенциальной угрозы для жизни как для самого человека, находящегося в кризисном состоянии, так и его окружения.

2. Упорядочить информацию, выстроить последовательность событий.

3. Помочь лучше понять учащимся произошедшее, понять погибшего (его проблемы, "пусковые" факторы, послужившие последней каплей, глубину отчаяния, его чувства), отреагировать свои чувства, повысить взаимопонимание и доверие между учащимися, адаптироваться после случившегося, вернуть чувство самообладания, утраченное равновесие.

4. Информировать учащихся об имеющихся очных экстренных и кризисных психологических службах в городе (районе), телефонах доверия (рассказать, для чего они существуют, как работают, оставить их номера телефонов).

Индивидуальная работа с подростком, совершившим суицидальную попытку (в постсуицидальный период). Консультирование должно быть сфокусировано на оценку суицидальных намерений и облегчение болезненных фантазий о смерти, неприятия помощи, враждебности, потери и страха наказания, а также на стабилизацию ситуации. Распознавание СП и его диссимуляция важны для предотвращения повторных покушений на самоубийство в ближайшем или позднем постсуицидальном периодах.

Психологическое консультирование родителей направлено на следующее:

1) информирование о возрастных и индивидуальных особенностях реагирования в кризисных ситуациях и способах совладания с ними;

2) рекомендации по вопросам взаимоотношения с детьми;

3) информирование об имеющихся очных экстренных и кризисных психологических службах в городе (районе), телефонах доверия;

4) при выраженности психотравмы - оказание экстренной психологической помощи.

Взаимодействие с классным руководителем, другими педагогами.

Для школьного психолога педагог служит связующим звеном между ребенком, его родителями и психологом. Педагоги в силу своей профессиональной деятельности больше всего контактируют с детьми и их родителями, поэтому они (наряду с родителями) могут обратить внимание на изменения поведения ребенка, заметить признаки психологического и психического неблагополучия.

Психолог ОУ со специалистами медицинских организаций, антикризисных центров:

- информирует о признаках психологического неблагополучия, о влиянии травматического события на психику ребенка (как о закономерностях, так и возможных возрастных и индивидуальных реакциях, их динамике), о профессиональной помощи специалистов, работающих с травмой;

- рекомендует педагогам и/или консультирует их по вопросам взаимоотношения с детьми, пережившими данные события. Повышение психологической компетенции сотрудников ОУ по данным вопросам поможет избежать состояния растерянности и беспомощности и поможет в выборе эффективных способов совладания с данной проблемой, предотвратить профессиональное выгорание;

- обращает внимание педагогов на их собственные чувства, возникшие в связи с ситуацией, оказывает им (по их запросу) психологическую помощь (осознание, принятие, отреагирование чувств, актуализация ресурсов, формирование совладающего поведения). Педагог, успешно совладавший с психотравмирующей ситуацией, может внести вклад в установление благоприятных условий для обучения ребенка. Психолог информирует сотрудников ОУ и родителей о возможных реакциях ребенка на травму, о взаимодействии с ним, ситуациях, когда взрослые могут справиться самостоятельно, когда, к кому и по каким адресам следует обратиться за профессиональной помощью. Педагогу на собрании следует сообщить родителям учащихся сведения о психологической службе в школе, местного антикризисного центра.

В рамках долговременного сотрудничества Научно-практического центра профилактики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних при НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и ЦЭПП разработана технология выявления и сопровождения несовершеннолетних с СП, объединяющая первичную, вторичную и третичную профилактику. Налаживание системы профилактики СП подростков в образовательной организации предполагает формирование компетенций медицинских, педагогических работников, психологов по распознаванию признаков СП. Так, на уровне первичной профилактики проводится повышение компетентности педагогических работников (классных руководителей, педагогов-психологов) в области распознавания суицидального и самоповреждающего поведения, основным (первичным) методам работы.

Суицидологические службы

Набор суицидологических служб для подростков, основанных на принципах междисциплинарного (бригадного) и межведомственного взаимодействия, формально соответствует континууму звеньев службы для взрослых ("телефоны доверия" (ТД), кабинеты социально-психологической поддержки, или КСПП; кризисные стационары (отделения) при многопрофильных больницах, психиатрические отделения), согласно Приказу Минздрава РФ от 06.05.1998 N 148 "О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением", но по содержанию работы и размещению принципиально отличен.

ТД, служба экстренной психологической помощи - средство первичной, вторичной и третичной профилактики СП, отвечает потребностям склонных к самоубийству, улучшает их психическое состояние, но чем более неотступны суицидальные мысли, тем вероятнее отношение к помощникам как к врагам. ТД снижает риск суицидальных попыток и их рецидивов; признан "затратно эффективной" стратегией предупреждения СП.

С 2011 г. действует Общероссийский детский ТД с единым общероссийским телефонным номером. Работа линий детского ТД координируется Фондом поддержки детей в трудной жизненной ситуации. К 2017 г. к единому номеру подключены 229 организаций во всех субъектах РФ; в 66 регионах детский телефон доверия круглосуточный. С 2012 г. идет сбор информации, касающейся СП. Специалисты ТД помогают ребенку осознать ценность жизни, найти выход из жизненной коллизии, увидеть будущее во взрослой жизни: учебе, работе, семье, поиске и выборе партнера.

Кризисные обращения абонентов детского ТД ЦЭПП составляют около 5% звонков. Для сравнения, суицидальные мысли подростков с семейными проблемами - на пятом месте по частоте среди 11 категорий телефонного консультирования в Японии. Мысли о суициде выявлены у 19% малолетних абонентов, суицидальные намерения у 1,6%, решение совершить суицид у 0,3%, текущий суицид у 0,6%, постсуицид у 0,3%, физическая травма у 19%, психическая травма/насилие у 10%, сексуальное насилие/изнасилование у 5,5%, физическое насилие в семье у 10%, психологическое насилие в семье у 6%, инцест у 4,5%, смерть близких у 8,5%, неудовлетворение значимых потребностей у 6,5%, побег из дома у 7%.

Итак, малая часть звонков связана с СП детей и подростков, но большая часть - в связи с потенциально суицидогенными факторами. На детские линии поступает и большое количество "хулиганских звонков" вряд ли психически уравновешенных абонентов. Действенной альтернативой ТД, не всегда доступных селянам, становятся антисуицидальные сайты с онлайн-консультированием.

КСПП развернуты в единичных регионах РФ. Обычно детей и подростков принимают в общем потоке посетителей, в худшем варианте, в "кабинете суицидолога" ПНД. В перспективе их следует открыть ближе к "потребителю": в поликлиниках, общесоматических стационарах, ЦЗН, колониях для несовершеннолетних, детских домах (интернатах).

Кризисные отделения (стационары) обычно заменены койками в подростковых психиатрических отделениях. Кризисный стационар для подростков в Москве размещен в структуре психиатрического учреждения.

Научно-практический центр профилактики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних - функциональное подразделение НМИЦ ПН им. В.П. Сербского (Приложение 1).

Организационные и функциональные проблемы профилактики СП несовершеннолетних

Поскольку СП - болезненная проблема, о нем недостаточно сообщают из-за стигматизации, криминализации и слабых разрозненных систем учета и наблюдения. Социальные, психологические, культурные и иные факторы взаимодействуют, повышая риск СП, но стигма означает, что многие нуждающиеся в помощи не обращаются за ней. Большинство суицидентов не попадает в поле зрения психиатрической помощи. Подростки лечатся в отделениях неотложной помощи, известны социальным и правоохранительным службам, попадают в пенитенциарную систему, центры занятости населения. Менее половины жертв суицида получает психиатрическую помощь, охвачена медико-социальными мероприятиями. Так, в США 7-20% подростков, жертв суицида, наблюдались психиатром за 1-3 месяца до трагедии, чаще больные шизофренией.

Лечение подросткового злоупотребления ПАВ снижает риск СП, но помощь обычно фрагментирована. Подростков направляют к психиатру в связи с депрессией и риском СП и наркологу, полагающих проблемы не связанными. Большинство подростков не привлекаются к лечению, и им трудно сформировать терапевтический союз даже с одним врачом. Он же, напротив, способствует удержанию и положительным результатам лечения подростков.

Службы. Уровни и длительность медико-социальной помощи суицидентам отличаются, отражая национальные (местные) различия в доступе и стоимости услуг.

Эффективность метода

Адекватность терапии и реабилитации с позиции возрастного развития служит фактором улучшения эффективности, устойчивости позитивных терапевтических сдвигов, вовлеченности в лечение. При неоднородности суицидентов, маловероятно, что подход "один размер всем" - подходящий. Вмешательства, затрагивающие множественные контексты рискованного поведения (клиническое состояние, семья, сверстники, учеба) сулят широкие и устойчивые эффекты. По литературным данным, профилактические вмешательства, обращенные к учителям и школьному персоналу, профессионалам и ученикам, на 50% сократили суицидальные попытки и частоту суицидальных мыслей и планов, на 30% - случаи клинической депрессии. Результаты исследований семейной психотерапии при горевании показали снижение риска СП через 10-15 лет после вмешательства.

В ходе индивидуального осмотра, проведенного в 2016-2018 гг. ЦЭПП МГППУ московских подростков-школьников 9-10 классов (n = 250) из группы риска СП, выявленного при скрининге, у 37% результаты скрининга не подтверждены в силу ситуационного эмоционального неблагополучия или завышения результатов подростками с нарциссическим или пограничным радикалами, но в силу неустойчивости, импульсивности и низкого уровня дифференцированности переживаний, они вошли в группу консультативного психологического сопровождения на базах ОУ. Однако у 63% подростков выявлены признаки психического неблагополучия. Из них 55% нуждались в длительном психологическом сопровождении, а 8% рекомендована психиатрическая помощь. В подгруппе последних, высказывающих суицидальные намерения и планы, установлены впервые психиатрические диагнозы (МКБ-10) - большей частью депрессивных расстройств.

Заключение

Организация и апробация результативности подросткового сектора суицидологической помощи, с привлечением позиции суицидентов и их близких, вписаны в русло Стратегии развития системы охраны психического здоровья в Российской Федерации до 2025 г., предусматривающей обеспечение необходимых условий для разработки инновационных, ресурсосберегающих программ психопрофилактики, психообразования и психопросвещения, адресованных потребителям психиатрической помощи и населению в целом на разных этапах жизненного цикла человека.

Плодотворно междисциплинарное изучение СП детей и подростков, интегрирующее данные генетики, молекулярной биологии, неврологии, физиологии, психологии и психиатрии.

Пока в центре внимания профилактики СП школьники-горожане, но "в тени" дискриминированные в доступе к помощи (и активно избегающие ее) селяне, в РФ - представители малых народов Севера и Дальнего Востока и сексуальных меньшинств, не учащиеся и не работающие, малолетние преступники, сироты и бездомные, инвалиды. Для проблемных групп высокого риска СП и их близких особо важны возраст-специфичные пациент-центрированные мобильные и гибкие антикризисные службы нового типа, обращенные к личностно-социальному восстановлению и развитию.

Рекомендации могут стать важной частью Федеральной и местных антикризисных программ с выделением возрастных, профессиональных и клинических групп с наиболее высоким риском СП, что будет способствовать продуктивному взаимодействию профессионалов в сфере охраны психического здоровья.

Рекомендации уточняют профессиональные ориентиры, определяют уровень качества работы, "правильное" понимание суицида как принципиально предотвратимой причины смерти. Сообщения обученных, согласно "рекомендованной практике", работников СМИ снижают риск суицида при повышении осведомленности общества и побуждении лиц из группы риска к своевременному обращению за необходимой помощью. Развитие (уточнение) рекомендаций и их распространение с последующей оценкой результатов предполагает межпрофессиональное и межведомственное сотрудничество для достижения согласия специалистов в области охраны психического здоровья, организаторов служб здравоохранения и СМИ с привлечением юристов и представителей общественности.

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы:

1. СП подростков как возрастной группы со сложными клинико-социальными проблемами - актуальная проблема общественного здравоохранения во всем мире.

2. Распространенность и типология СП связаны с полом и этапом созревания подростков.

3. СП - результирующая динамического баланса биопсихосоциальных факторов риска и защитных (антисуицидальных) факторов. Набор факторов риска СП и защитных факторов сходен, но удельный вес отдельных различен на личностном и популяционном уровнях.

4. Типовая психиатрическая (антикризисная) помощь доступна и эффективна при внимании к особым возрастным эластичным потребностям разнородной группы суицидентов-подростков и их близких с привлечением обученных кадров (профессионалов и "вахтеров") и современных резервов помощи, например, интернета.

5. Структура и функция местной (государственной) детско-подростковой суицидологической службы в рамках широкой стратегии охраны здоровья подрастающего населения должны быть возраст-специфичными с опорой на полипрофессиональное (бригадное) и межведомственное взаимодействия. Целесообразно внедрение научно-практического опыта Научно-практического центра профилактики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних организованного в ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России в работу региональных антикризисных программ.

6. Многообразное социально-экономическое бремя СП подростков может и должно быть снижено при своевременном дифференцированном лечебно-профилактическом подходе с доказанной эффективностью в повседневной практике.

7. Межведомственное взаимодействие на региональном и федеральном уровне становится основополагающим в части организации превентивных, профилактических мероприятий.

Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии

имени В.П. Сербского"

Минздрава России

доктор медицинских наук, профессор

____________________ З.И. Кекелидзе

"___" ____________ 2019 г.

Положение

о Научно-практическом центре профилактики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних

I. Общие положения

1. Научно-практический центр профилактики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних" (далее - НПЦ) создается в соответствии с поручением Минздрава РФ N 15-2/10/2-1159 от 22.02.2018 на базе ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского" Минздрава России (далее - Центр).

2. НПЦ является функциональным подразделением Центра.

3. В своей деятельности НПЦ руководствуется приказами Генерального директора Центра и настоящим Положением.

II. Цель и задачи

Цель деятельности НПЦ: разработка и реализация комплексных мер по профилактике, ранней диагностике, кризисной помощи и реабилитации суицидального и опасного поведения у детей и подростков.

Задачи НПЦ

1. Мониторинг и анализ суицидальной ситуации среди детей и подростков в субъектах РФ и регулярная подготовка материалов для Минздрава РФ и других органов государственной власти и управления.

2. Разработка классификации субъектов РФ по уровню суицидальной напряженности в детской и подростковой группах населения. Разработка предложений по структуре и штатной численности служб по профилактике суицидов среди детей и подростков в соответствии с уровнем суицидальной напряженности региона.

3. Разработка предложений по созданию единой межведомственной статистической отчетности о суицидах у детей и подростков.

4. Формирование банка данных по проживающим в г. Москве детям и подросткам с суицидальным поведением.

5. Определение потенциальных и актуальных факторов риска и разработка методов ранней диагностики суицидального поведения у детей и подростков.

6. Изучение связи между нефатальным суицидальным поведением детей и подростков с клиническими, социальными, личностно-психологическими и демографическими факторами.

7. Разработка форм и методов суицидологической помощи детям и подросткам, госпитализированным в общемедицинский стационар вследствие покушения на самоубийство, с учетом характера и тяжести соматических нарушений, психического состояния и уровня суицидального риска.

8. Оказание амбулаторной и стационарной суицидологической (кризисной, реабилитационной) помощи проживающим в г. Москве детям и подросткам с суицидальным поведением.

9. Создание организационной модели суицидологической помощи детям и подросткам.

10. Участие в создании региональных служб по профилактике суицидов и опасного поведения детей и подростков в субъектах РФ с возложением на НПЦ обязанностей по координации и научно-методической поддержке их деятельности.

11. Разработка и апробация новых форм и методов профилактики суицидов среди детей и подростков.

12. Разработка информационно-просветительных программ по предупреждению суицидов у детей и подростков с использованием электронных и печатных средств массовой информации и привлечением специалистов в области суицидологии, психологии, психиатрии, социологии, а также журналистов и представителей творческой интеллигенции.

13. Разработка образовательных и информационно-просветительных программ по суицидальному поведению детей и подростков для родителей, учащихся учебных заведений, педагогов, школьных психологов, детских и подростковых врачей общей практики, сотрудников правоохранительных органов.

14. Разработка унифицированного диагностического комплекса методов, направленных на исследование склонности подростков к опасному (рискованному, саморазрушающему, деструктивному) поведению.

15. Разработка системы медико-психологического сопровождения и реабилитации детей и подростков с опасным поведением.

III. Структура НПЦ

1. Амбулаторный блок (на базе отделения клинической и профилактической суицидологии и приемного отделения с функцией консультативно-диагностической помощи клиники Московского НИИ психиатрии - филиала Центра; далее - Клиника).

Функции

- оказание плановой консультативно-диагностической помощи детям и подросткам с проявлениями суицидального поведения;

- определение дальнейшей тактики оказания специализированной суицидологической помощи;

- оказание амбулаторной (профилактической, терапевтической, реабилитационной) суицидологической помощи детям и подросткам в пресуицидальном и постсуицидальном периодах суицидального процесса;

- динамическое наблюдение детей и подростков с суицидальным поведением после их выписки из стационара;

- оказание психологической и психотерапевтической помощи

- родственникам детей и подростков с суицидальным поведением;

- формирование банка данных по проживающим в г. Москве детям и подросткам с суицидальным поведением.

2. Стационарный блок (на базе отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии Клиники).

Функции:

- оказание стационарной (кризисной, реабилитационной) суицидологической помощи детям и подросткам, госпитализированным вследствие наличия у них проявлений суицидального (мысли, замыслы, намерения, попытки, преднамеренные самоповреждения) и опасного (экстремальные поступки с риском для жизни и здоровья) поведения.

3. Коммуникационный блок - "Горячая линия" (на базе отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях Центра).

Функции:

- оказание экстренной анонимной психологической и психотерапевтической помощи детям и подросткам с суицидальным поведением;

- направление на плановое консультативно-диагностическое обследование детей и подростков с суицидальным поведением в амбулаторный блок НПЦ.

4. Блок суицидологической помощи в общемедицинском стационаре (на базе Детской городской клинической больницы N 13 им. Н.Ф. Филатова).

Функции:

- оказание суицидологической помощи детям и подросткам, госпитализированным в общемедицинский стационар вследствие соматических последствий суицидальной попытки. Осуществляется в рамках Договора о научно-практическом сотрудничестве.

4. Блок активного выявления и профилактики суицидального поведения в подростково-молодежной среде на базе Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета.

Функции:

- проведение скрининга учащихся учреждений среднего и среднего профессионального образования г. Москвы с целью выявления актуальных и потенциальных факторов риска суицидального поведения и его предупреждения. Осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве.

IV. Руководство НПЦ

1. Руководитель НПЦ - профессор Б.С. Положий (с сохранением штатных обязанностей руководителя отделения клинической и профилактической суицидологии МНИИП - филиала Центра.

2. Контроль за деятельностью НПЦ возлагается на заместителя Генерального директора Центра, профессора Е.В. Макушкина.

V. Штаты

Все сотрудники НПЦ работают на функциональной основе согласно приказу Генерального директора Центра с сохранением штатных обязанностей соответствующих подразделений Центра и его филиалов - МНИИ психиатрии и ННЦ наркологии.

Обзор документа

Разработаны методические рекомендации "Суицидальное поведение несовершеннолетних (профилактические аспекты)". Для решения указанной проблемы важно:

- обучать навыкам совладания со стрессом;

- выявлять депрессивные состояния;

- устранять дисгармоничность в семейных отношениях.

Указано, что включает типовая программа профилактики суицидального поведения. Приведены примеры зарубежных профилактических программ. Даны рекомендации по психологическому консультированию подростков и родителей. Проанализирована работа суицидологических служб.

Приведено Положение о Научно-практическом центре профилактики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних.

(1).jpg)